近日,南京农业大学智慧农业创新团队在《Field Crops Research》上发表题为“Improving wheat nitrogen use efficiency through a management zone-based optimization strategy by integrating crop model and remote sensing”的论文,为小麦氮素精准管理提供可推广方案。

精准氮素管理(PNM)可兼顾小麦氮素利用效率与环境效益,但现有研究鲜少整合遥感与作物模型,实现大尺度基施、追施氮量动态优化。本研究旨在估算特定地块与季节的目标产量及基施氮量;基于管理分区,融合模型与遥感构建区域追施氮策略;对比该策略与农户常规管理(FCM)、经济最优氮量(EONR)的效果。基于江苏多源数据(产量、植被指数等)构建随机森林(RF)等模型;划分管理分区辅助模型校准与遥感反演叶面积指数(LAI);校准 WheatGrow 模型模拟小麦生长,结合气象数据与 LAI 差值定追施氮量,开展田间验证。研究结果显示RF 模型产量预测最优(R²=0.94-0.95);75% 氮推荐量与 EONR 偏差≤20%;PNM 较 FCM 提升生产力 26%-58%,且产量、效益相当。 PNM 策略为变量施肥提供可推广工具,助力区域氮效提升与农业可持续发展 。

小麦贡献全球40%粮食产量,中国小麦产量保障对全球粮食安全至关重要;氮素是小麦增产关键,但过量施用引发土壤水体污染、温室气体排放等问题,且需兼顾土壤氮矿化、作物需求等多因素,这些因素因气候、土壤等存在显著时空异质性。现有精准氮管理(PNM)虽能同步土壤氮供应与作物需求,但传统目标产量方法忽略“地块-季节”特异性,管理分区(MZs)技术缺乏动态调氮能力,遥感与作物模型多单独应用,二者融合优化大尺度氮施用的研究较少。本研究旨在开发整合多源技术的PNM策略,平衡小麦产量、经济效益与环境效益,实现可持续生产。

研究区域覆盖中国江苏省 96 个县。为中国小麦主产区,年平均气温 13-16℃,年降水量 800-1200mm,适合开展区域尺度的氮素管理研究,小麦生育期为每年 10 月至次年 6 月。

数据包括冬小麦产量数据、种植面积数据、土壤数据、气象数据、地形数据、遥感数据、实验数据为田间试验,用于 WheatGrow 模型校准与验证。文献数据。

管理分区(MZs)划分基于可持续环境指数(SEI),整合欧氏距离、空间自相关分析与专家知识,综合考虑气候、土壤、地形等环境异质性,划分管理分区,用于模型校准和遥感 LAI 反演。

目标产量与基施氮量估算采用随机森林和分位数随机森林两种机器学习模型对比分析:以农业部《小麦高产栽培技术规程》推荐的固定目标产量7500 kg/ha作为对照。

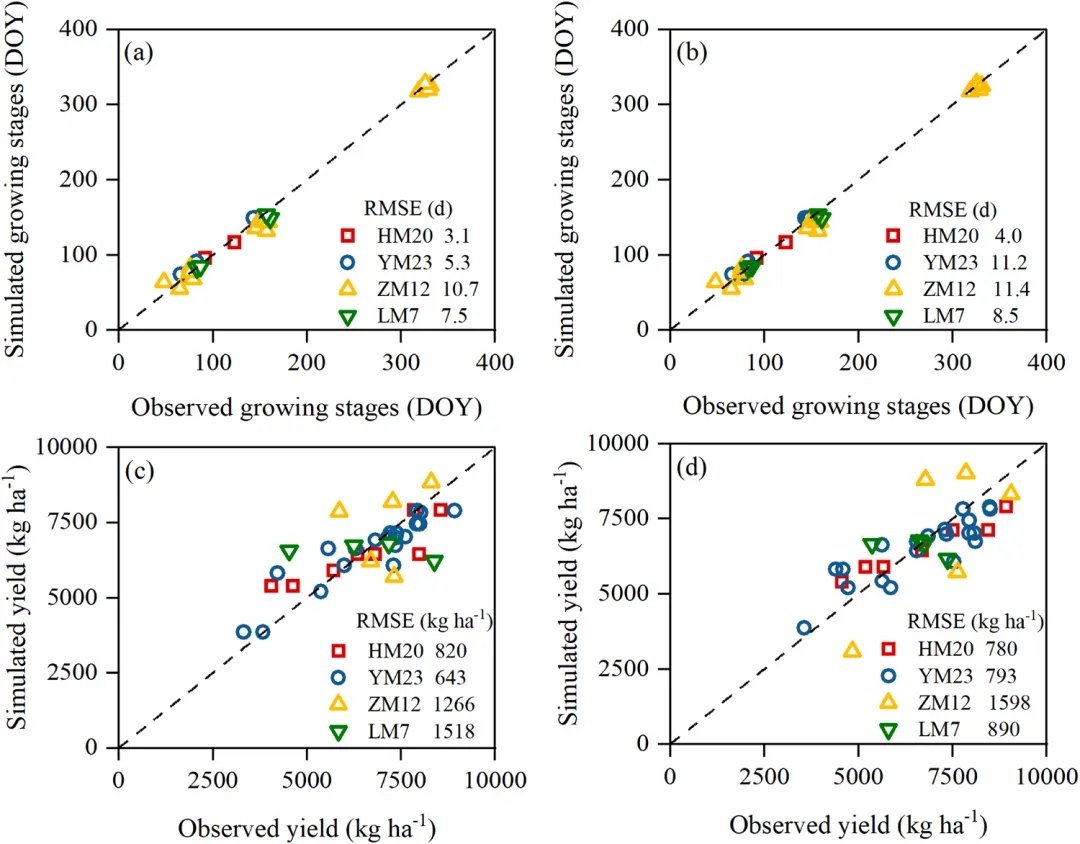

WheatGrow 模型参数校准采用试错法,针对 Lianmai7、Huaimai20、Zhenmai12、Yangmai23 四个主栽品种,先校准物候参数,再调整产量形成参数,使模拟值与观测值(物候期、产量)差异最小化;验证指标采用决定系数(R²)和均方根误差(RMSE)。

追施氮量优化方面,利用 WheatGrow 模拟仅基施氮条件下孕穗期 LAI;采用 “生育期前 - 中期实测气象数据 + 中后期历史平均气象数据” 的融合方法,提升模拟准确性;选取 2015-2019 年各分区孕穗期 LAI 的前 5% 平均值作为 “最大可达 LAI”;基于孕穗期 “追施氮条件 LAI 与仅基施氮条件 LAI 的差值”,结合氮利用效率,通过公式计算追施氮量。

策略效果评估方面,2022-2023 年在江苏 4 个代表性分区(兴化 MZ3、吴忠 MZ4、张家港 MZ6、大丰 MZ7)开展田间试验,对比三种策略:FCM(农户常规管理),EONR(通过 WheatGrow 模拟确定)MZ-PNM(本研究提出的整合策略)。

评估指标为产量、部分因子生产力、经济效益。

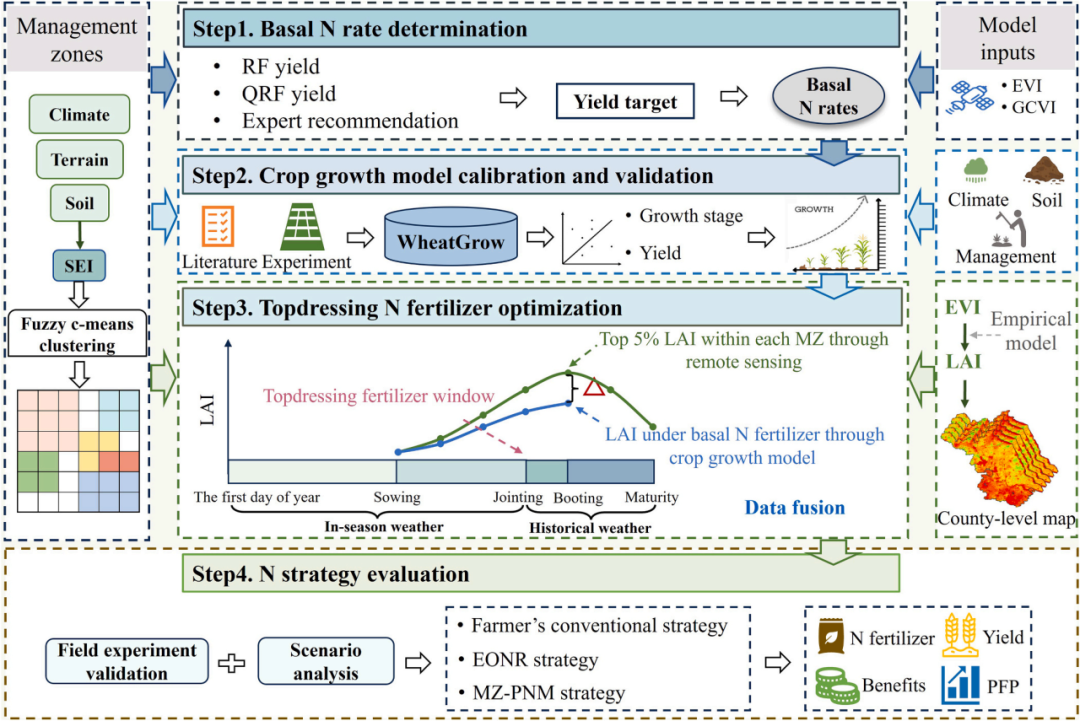

图1.本研究工作流程

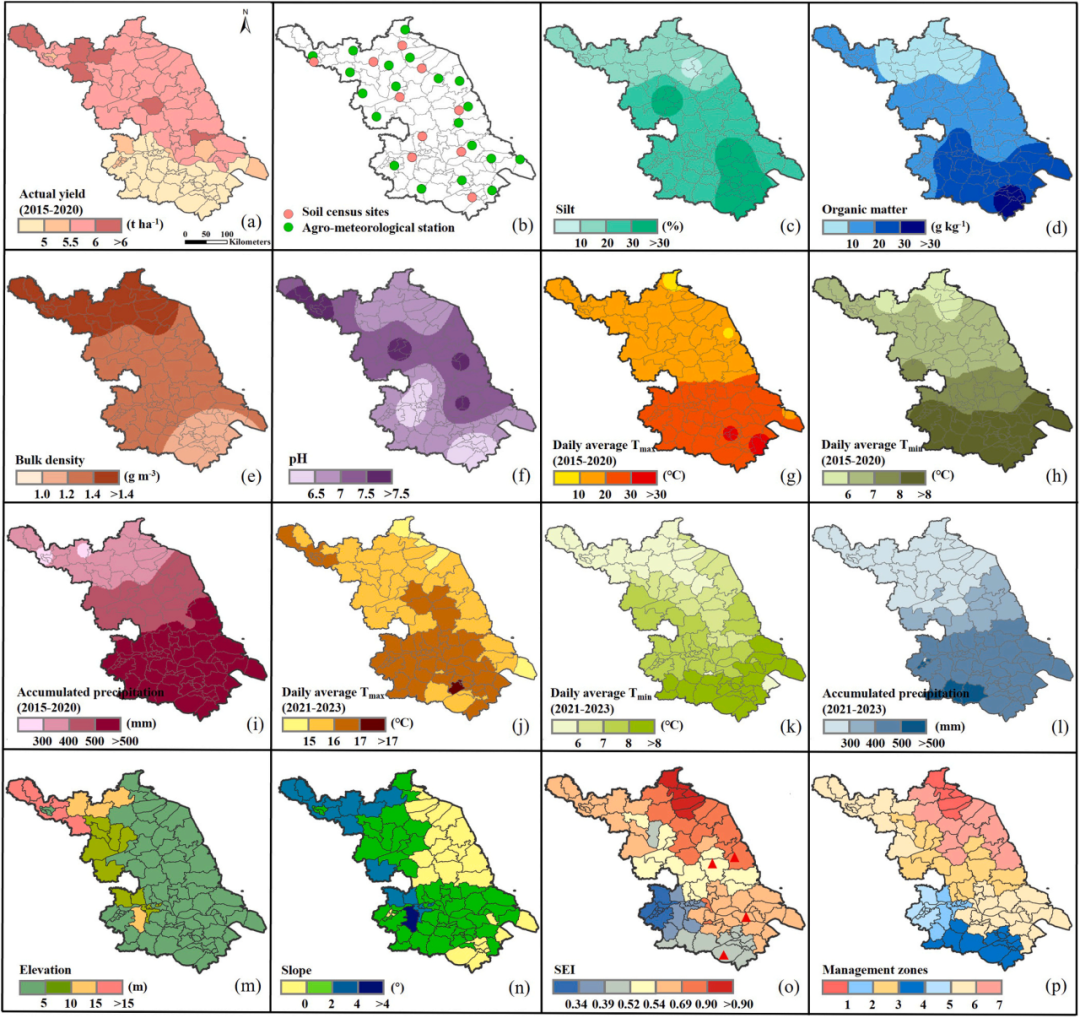

图2.产量(a)、土壤普查点及农气站(b)、土壤特性(c-f)、气候因子(g-l)、地形信息(m-n)、可持续环境指数(SEI)(o)以及管理区(p)的空间分布图。田间验证试验点用红色三角形标记。

(一)模型校准与验证

WheatGrow 模型表现出优异的模拟能力:

1.物候期模拟:校准期 RMSE 为 3.1-11.2 天,验证期为 4.0-11.4 天,能准确捕捉小麦关键生育阶段;

2.产量模拟:校准期 RMSE 为 643-1518 kg/ha,验证期为 780-1598 kg/ha,表明模型可适应不同环境与品种条件。

(二)目标产量确定

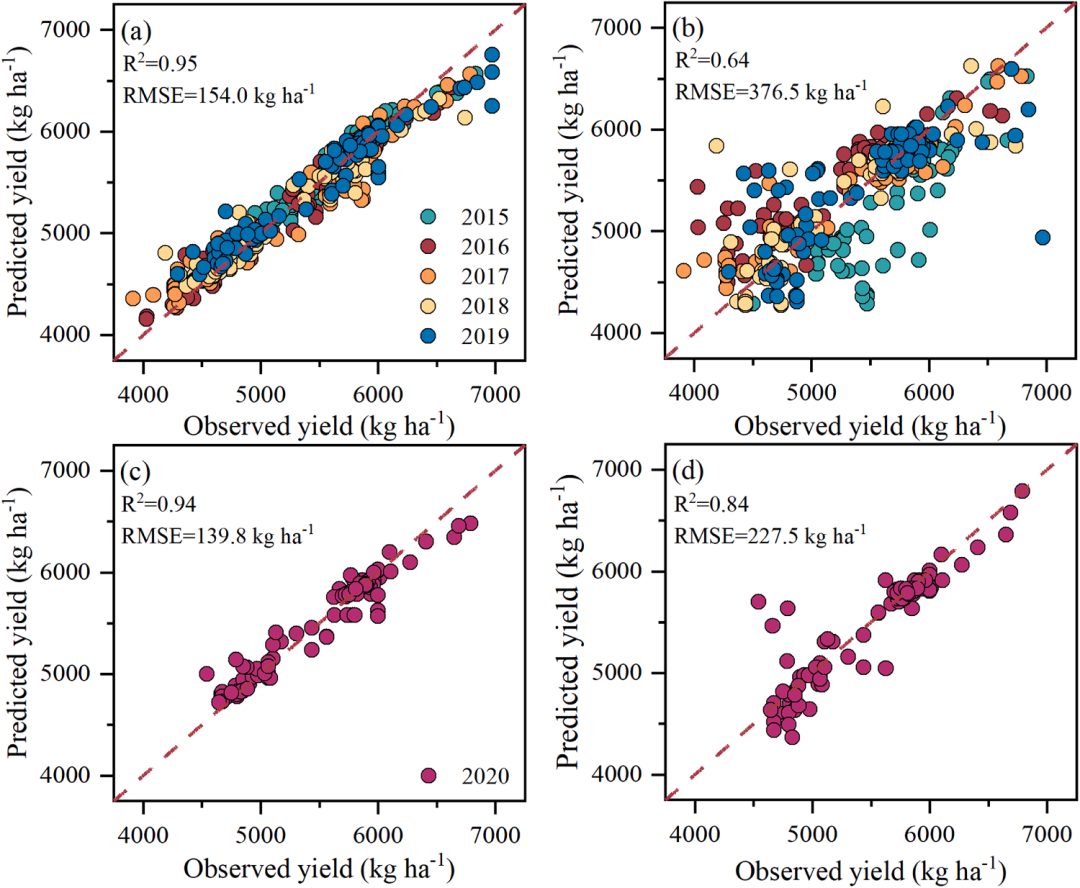

1.模型性能对比:RF 模型在产量预测上显著优于 QRF;QRF 模型虽能捕捉产量分布,但精度较低;

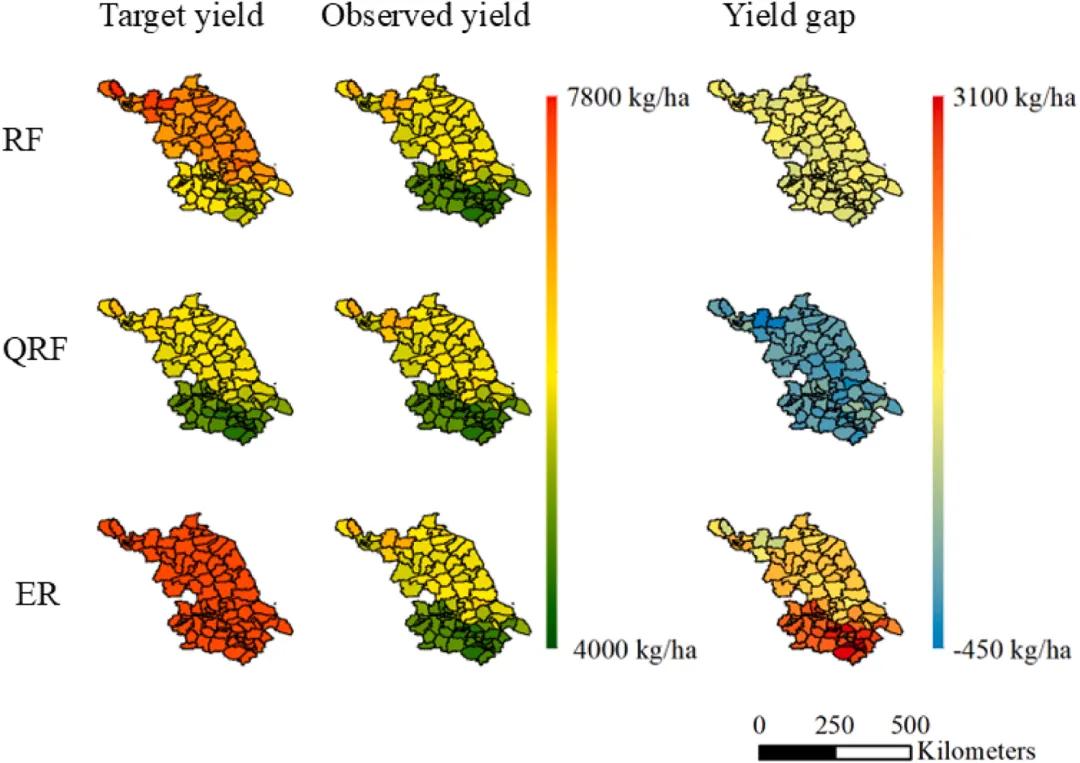

2.目标产量空间异质性:专家推荐的固定目标产量无法适应区域差异,在苏南地区超出实际产量约 3000 kg/ha;QRF 模型估算的目标产量虽能反映空间变异,但部分区域低于实际产量;RF 模型估算的目标产量差距稳定在 778.4-1390.3 kg/ha,最终被选定为 2022-2023 年目标产量计算依据。

(三)基施与追施氮量优化

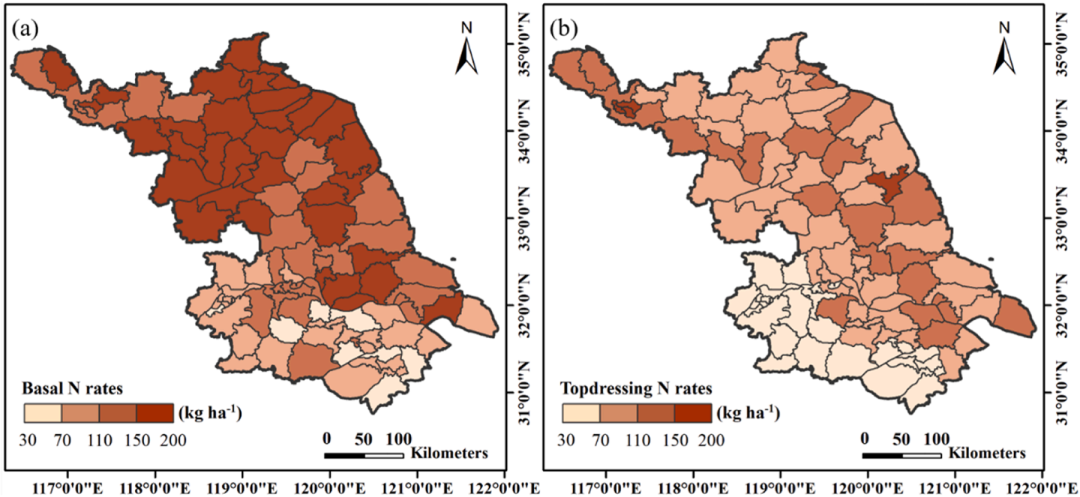

1.基施氮量:呈现 “苏北高、苏南低” 的空间分布特征,高目标产量区域对应高基施氮推荐量,低目标产量区域推荐量降低;

2.追施氮量:空间变异显著,不同分区推荐量为 38-196 kg N/ha,与分区产量潜力高度相关,高产量潜力分区需更高追施氮量,低潜力分区则减少追施量。

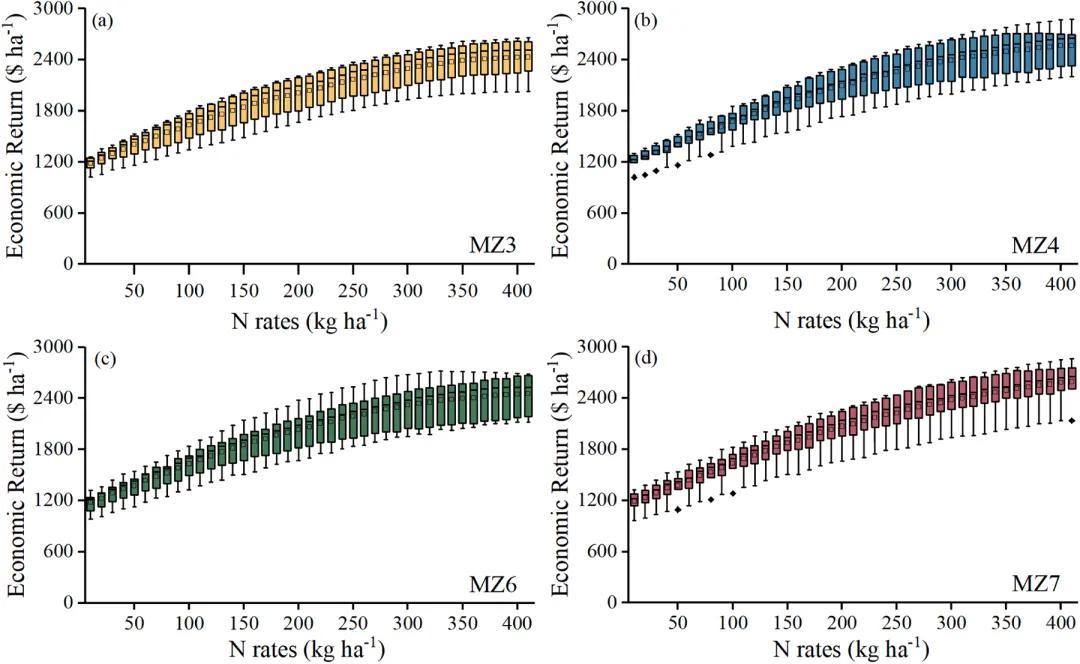

(四)经济响应分析

EONR 在不同分区存在差异:MZ3 为 230 kg N/ha、MZ4 为 240 kg N/ha、MZ5 为 220 kg N/ha、MZ6 为 250 kg N/ha;随着施氮量超过 EONR 阈值,边际经济效益逐渐下降。

(五)MZ-PNM 策略效果

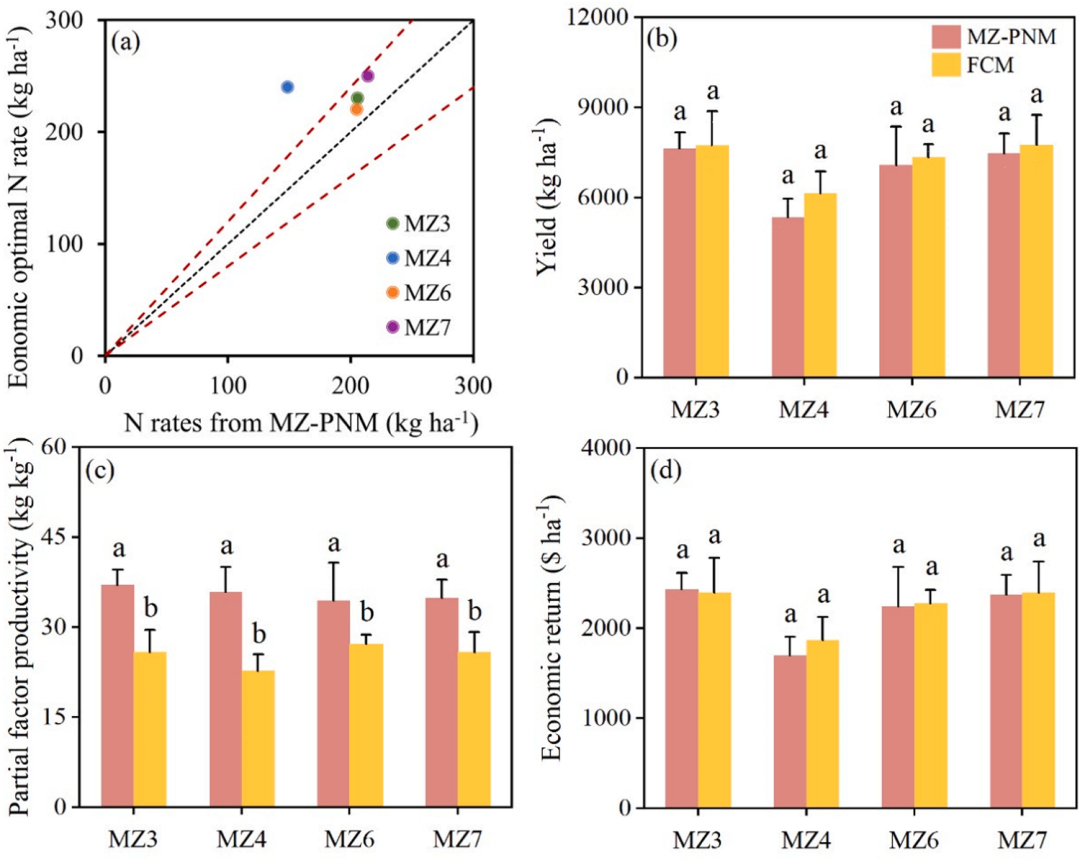

1.与 EONR 对比:约 75% 的 MZ-PNM 推荐氮量落在 EONR 的 20% 范围内,仅MZ4等少数分区推荐量略高于 EONR;

2.与 FCM 对比:MZ-PNM 策略在维持产量与经济效益与 FCM 相当的前提下,将 PFP 提升 26%-58%,显著提高了氮素利用效率。

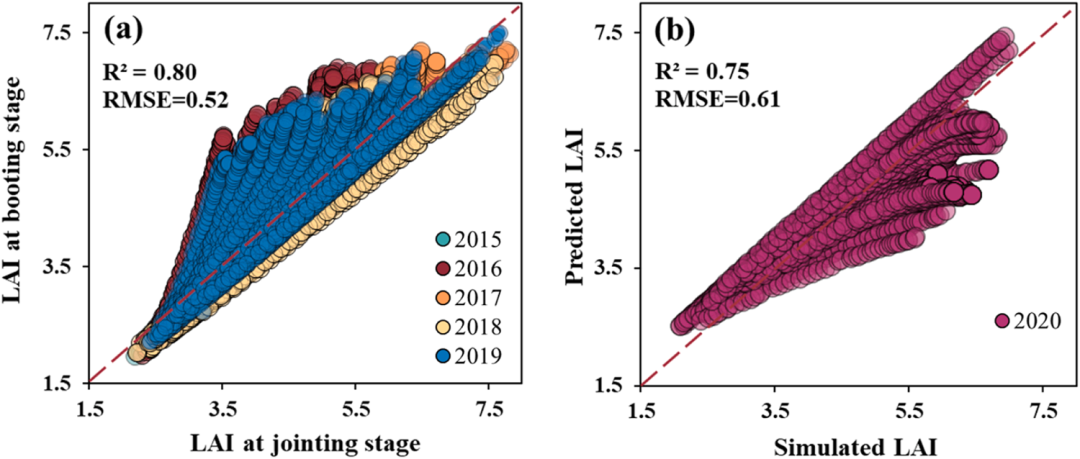

图3.基于WheatGrow模型模拟的2015-2019年分蘖期与出苗期LAI线性关系(a),以及2020年不同氮肥梯度下WheatGrow模型预测的模拟小麦出苗期LAI与基于线性关系预测的小麦出苗期LAI对比(b)。

图4.模型校准(a,c)与评估(b,d)中模拟与观测的生长阶段(a,b)及籽粒产量(c,d)对比。注:DOY表示年份;LM7、LM7、HM20、ZM12、YM23分别对应连麦7号、淮麦20号、镇麦12号、扬麦23号。李勇等,《田间作物研究》第333卷(2025年)110088期8页

图5.展示了基于随机森林模型(a、c)和分位数随机森林模型(b、d)的观测产量与预测产量散点图,数据采用2015至2019年留一交叉验证法获取,并结合2020年独立数据进行验证。特别说明:2020年数据被用作独立测试集,用于评估模型的泛化能力。

图5.展示了基于随机森林模型(a、c)和分位数随机森林模型(b、d)的观测产量与预测产量散点图,数据采用2015至2019年留一交叉验证法获取,并结合2020年独立数据进行验证。特别说明:2020年数据被用作独立测试集,用于评估模型的泛化能力。

图6.2020年随机森林模型(RF)、分位数随机森林模型(QRF)和专家建议(ER)方法确定的目标产量、观测产量和产量差距。

图7.2022-2023生长季江苏省基肥氮素施用(a)与追肥氮素施用(b)的空间分布。

图8.2015年至2019年MZ3 (a)、MZ4 (b)、MZ6 (c)和MZ7 (d)中模拟的经济回报对氮施用量的响应。

图9.MZ-PNM策略推荐的氮素利用率与经济最优氮素利用率(EONR)策略的关系(a),以及不同管理区(MZ)中这些策略在产量、磷肥利用率和经济效益方面的评估(b-d)。注:红色虚线分别代表1:1.2和1:0.8的线。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.fcr.2025.110088