AI(人工智能)代替人工“照料”农作物,从没种过地的“新手小白”也能熟练种地;

只闻机器响,不见农人忙,“老把式”们轻点手机就能实现高效便捷的无人化春耕作业……

当最前沿的人工智能与古老的传统农业相遇,会激荡出怎样的火花?眼下,“AI种田”“AI农业”成为热门话题,而在高水平建设都市现代农业强市的南京,AI技术应用于农业的场景正越来越多。

AI“代替”人工 省时又省力

位于溧水区江苏省农科院的智慧温室。省农科院供图

2月19日,位于溧水区的江苏省农科院实验基地,一个5000平方米左右的温室大棚中,一串串小番茄红得娇艳欲滴。神奇的是,色彩斑斓的番茄果实和绿油油的藤蔓间,安装着不少传感器,四周角落里还安装了摄像头。

“这个温室大棚可不一般。”省农科院农业信息研究所副所长刘家玉告诉紫君(紫金山观察微信号:njzjsgc),这是省农科院智慧农业创新团队建设的智能温室,通过团队自主研发的“智小农”系统进行人工智能指导管理,可以让没有种植经验的新手也能种出酸甜适中、爽脆多汁的美味番茄。

温室中,“智小农”利用传感器、摄像头等物联网设备,实时精准地感知、传输、获取、处理温室内环境和番茄的各种数据,从而自动调节室内温、光、水、肥、气,精准打造最适宜番茄生长的环境。

随着太阳升起,棚内温度达到26℃,顶部遮阳自动闭合,循环风机也开始工作。“这是‘智小农’根据大数据模型算法,控制设备自动调节光照温度。”刘家玉解释。

在“智小农”小程序界面中,各项环境监测数据一目了然,系统根据季节、番茄生长周期等实施智能调控,让生产效率大大提高,省时省力。得益于AI的精心“照顾”,这里的番茄茁壮生长,亩产达到2万多斤,以10元一斤计算,一年种两季,一亩地一年产值可达40万元。

目前“智小农”系统已经在江宁汤山翠谷农业科技园、溧水白马国家农高区、江宁丰硕农场等地大显身手。2024年,省农科院还依靠它获得“数据要素×”大赛全国总决赛二等奖。在南京,像“智小农”这样的数字农业科技项目还有不少,仅2024年我市就推进实施数字农业科技成果集成创新项目7个,涉及水稻、蔬菜、花卉、河蟹以及种苗繁育等产业。

装上智慧大脑 种田不下田

春回大地,沃野复苏。2月19日,高淳区禾田越光农业种植专业合作社“无人化农场”麦田里,一台承载量达150公斤的大疆T100无人植保机正在麦田上空飞速掠过,旋翼下的气流推动除草剂均匀散开,精准喷洒到翠绿的麦苗上。

“随着气温升高,越冬的小麦开始快速生长,这一阶段的春耕春管工作特别重要。”禾田越光农业种植专业合作社理事长魏清一身西装革履,精神抖擞地站在公路旁,看着两名工人操纵无人机作业。

高淳区禾田越光农业种植专业合作社用无人机对油菜田进行施肥。南京日报/紫金山新闻记者 崔晓 摄

天空中飞舞的大疆T100无人植保机是今年魏清新添置的设备,里面安装了一套智能系统。有了这套系统,无人机就像安装了智慧大脑,可以自动扫描作业田块,然后通过系统的算法进行精准喷洒作业。

坐在办公室里就能种田,过去电影里的情节,如今已成了现实。“这得益于农场智慧平台的建设。”魏清带着紫君来到办公室,调出数字大屏上的信息管理平台,上面详细展示了农场的基本情况、种植品种、农机作业等数据,所有智能设备都由这个“智慧中枢”控制,工人只负责装填药物、肥料等。

魏清的智慧平台仅负责自家合作社的农田,而在南京神农智慧农业研究院的南京稻麦种植大模型社会化服务云平台上,南京大部分农田的基础地理、作物生长立体监测等多方面信息都能看到。

点开云平台上江宁淳化街道的一块“数字农田”,该块农田小麦长势监测图及处方图赫然在目,叶面指数、叶片含氮量等数字化图谱应有尽有,平台可据此为小麦“开处方”,种植户将处方文件导入智能设备,可直接进行精准变量作业。

在龙袍街道赵坝村的田野中,数字化农业设备让传统春耕变得更加“智慧”。通讯员 苗建鹏 南京日报/紫金山新闻记者 董家训 摄

南京农业大学农学院教授、南京神农智慧农业研究院有限公司董事长汤亮介绍,神农智慧农业研究院由南京农业大学专家团队组建,研究开发了针对大田作物的智慧农业云平台,可提供数字农田、智慧物联、长势诊断、处方设计等“耕种管收”全链条智能化决策服务,种植户只需一台手机,在家就能看到农作物长势,并根据不同的数据和算法因地制宜进行肥水药的决策,真正实现“穿着西装皮鞋来种地”。

挑战与机遇并存 AI种田未来可期

AI种田的兴起,代表着农业的未来发展方向。它不仅可以提高农业生产效率,降低生产成本,还可以实现农业生产的精细化管理,提高农产品质量和安全水平。

统计显示,去年,我市组织建设智慧农业园区2个、数字农场(牧场、渔场)4个,建设优质稻米、长江特色淡水鱼、设施番茄等全产业链数字化项目3个。

实时智能测产无人驾驶收割机。南京日报/紫金山新闻记者 董家训 摄

尽管AI种田前景广阔,但在发展道路上仍面临众多挑战。相关专家介绍,首先,AI农业的技术成熟度、数据可靠性、智能设备使用寿命等有待继续提高,人工智能的核心是数据、算法和算力,但是农业生产对象具有生物特性,比较效益又低,导致落地难度大。其次,智慧农业成本比较高,目前的应用局限在少数主体上。此外,还有部分农业基础设施落后,不能匹配智慧农业的发展。

人工智能赋能农业是好事,但也急不得。刘家玉表示,国外的智慧农业系统已经历几十年的发展历程,采集了扎实的农业数据,而我国科研团队也正在“迎头赶上”。以“智小农”智慧农业系统来说,自2019年开发以来,已经在各地投入应用6年多时间,从无到有,逐渐做精做优。生产数据、实验数据都在不断完善,算法模型也在不断迭代,精度变得越来越高。

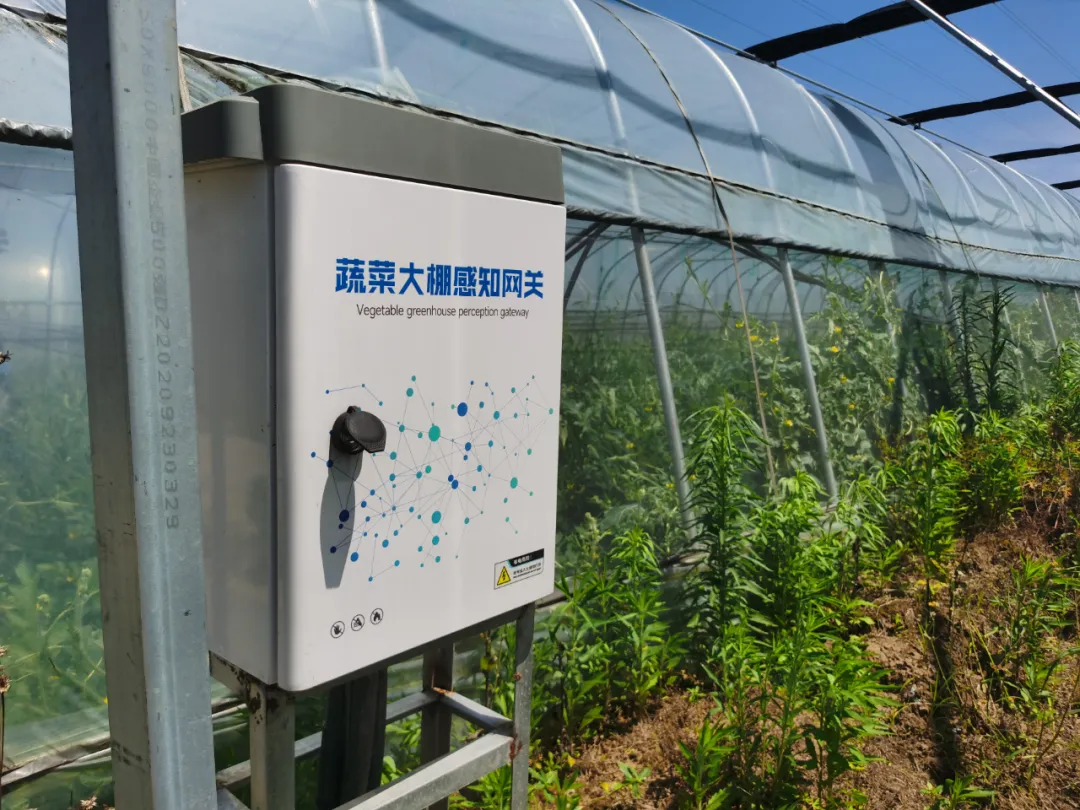

高淳漆桥街道双游村农民创业园大棚里的感知网关设备。南京日报/紫金山新闻记者 刘全民 摄

而在汤亮看来,AI农业需要更加成熟的技术,提升算法精准性,让技术能够适用于更丰富的场景。技术团队需要从实际出发,积极探索应用场景,打造内容丰富、模式多样、载体多元的AI农业解决方案,降低用户成本,务求实效实用。

AI种田是挑战更是机遇,未来可期。市农业农村局相关负责人表示,下一步,我市将以推进农业数字化整市试点为契机,继续组织开展农业产业数字化、基础设施装备数字化、农业农村大数据建设和社会化服务,有序推进农业数字化特色产业链项目建设;继续深化智慧农业应用,支持智慧农业项目建设,组织开展智慧农业项目储备,支持数字农业科技成果集成创新;继续推进农业管理服务平台建设,推进市农业大数据系统分析决策能力,拓展数字化应用场景等,以AI赋能南京都市现代农业。

免责声明:文章所引图文来自南京日报,仅供学习参考,若涉及侵犯版权请告知,我们将及时删除。